Préface

Au cours des deux années de travail que j’ai consacrées au programme de recherche Performance Sources, j’ai réalisé vingt-deux entretiens avec des artistes ayant produit des performances au Générateur. Ces artistes sont né·es entre 1946 et 1987, elles et ils vivent et travaillent en Europe principalement, viennent des champs des arts plastiques, de la danse, de la musique ou du théâtre. Leurs pratiques artistiques ont souvent très peu de choses en commun – si ce n’est le fait de passer de façon plus ou moins marquée par la performance.

Le point de départ de ces entretiens est une question naïve en apparence que je leur ai posée à tou·tes : qu’est-ce que la performance ? La réponse n’existe pas, et c’est précisément cette absence de définition stable qui en fait tout l’intérêt. Depuis son émergence pendant les années 1960, cette pratique artistique a ceci de caractéristique qu’artistes et critiques s’essaient avec force de la définir sans parvenir à un consensus, et que les différents éléments de définition qui se dégagent de leurs discours et de leurs pratiques se contredisent. Néanmoins, pendant les six ou sept décennies qui nous séparent de leur émergence historique, plusieurs générations d’artistes se sont succédé, et un spectre de valeurs s’est formé. Celui-ci rassemble les critères aujourd’hui communément associés à la performance comme la présence physique de l’artiste, le temps réel, la prise de risque, le rapport direct avec le public ou encore l’improvisation. Ce sont ces critères idéal-typiques auxquels nous nous sommes confronté·es lors de ces entretiens, afin d’explorer leurs significations, de déployer les énoncés et les raisonnements qui leur sont associés, d’éprouver leur complexité. Il est intéressant d’observer la façon dont les artistes jouent avec ces codes, se jouent d’eux et en déjouent l’apparente simplicité.

Ce texte a vocation à rendre hommage à la narration collective produite par ces artistes : sa richesse et sa plurivocité, ses paradoxes et sa complexité. J’ai rassemblé leurs témoignages, les ai organisés en fonction de certaines thématiques saillantes. Au fil de leurs paroles, j’ai fait émerger un ensemble théorique. Si je renonce d’emblée à répondre à la question portant sur ce qu’est la performance, en revanche je crois qu’il est passionnant et important de traverser la multiplicité de ce qu’on peut en dire. Ces textes proposent de telles traversées, à partir de la formation discursive produite par ces 25 personnes, c’est-à-dire, à partir de ce qu’elles et ils en font, et en disent. Ils ont pour ambition d’esquisser des pistes pour penser de façon renouvelée les œuvres d’art et la façon dont on peut raconter leurs histoires, avec un petit h et avec une grande hache1.

Georges Perec, W ou le souvenir d’enfance [1975], Paris, Gallimard, coll. « L’imaginaire », 2015, p. 17.

Introduction

Performance Matters est une référence à Bodies that matter, ouvrage de la philosophe états-unienne Judith Butler publié en 1993. La très belle traduction en français du titre, « Ces corps qui comptent », met l’accent sur l’un des deux sens seulement du mot « matter » : le verbe « compter » au sens d’avoir de la valeur. Bodies that matter contient également un jeu de mot sur l’autre sens du mot : le nom commun « matière ». La réflexion que Judith Butler développe porte sur la façon dont la matière et en particulier la matière corporelle est amenée à signifier, à donner du sens aux corps – et à quels corps.

Reprenant le jeu sur ce double sens, je souhaite interroger dans ces textes les matières de la performance et presque ses matières premières, mais également m’interroger sur les matières que cette pratique artistique fait compter.

« Je propose de revenir à la notion de matière, en l’envisageant non comme un site ou une surface mais comme un processus de matérialisation qui, au fil du temps, se stabilise et produit l’effet de frontière, de fixité et de surface que nous appelons la matière2. »

Judith Butler fait ici deux propositions : d’une part elle définit la matière non pas comme une entité figée mais comme un processus – la « matérialisation » ; d’autre part, elle suggère que l’idée de la matière comme quelque chose de stable et de fermé résulte de ce processus – « l’effet de frontière ». Cette conception de la matière explique-t-elle, est une fiction politique, qui soutient aussi l’idée que la nature est une page blanche et inerte. La définition à laquelle elle fait la proposition de revenir – et, avec elle, la philosophie constructiviste – est donc celle d’une matière en mouvement.

La partie intitulée « Les nouveaux matérialismes » interroge le rapport de la performance à la matière corporelle. Un argument fort se dégage dans les discours que j’ai recueillis, qui vise précisément à définir la performance à travers un mouvement qui serait propre à sa matière. Je suggère que le récit collectif construit par les artistes au sujet de cette matière multiple et singulière – fluide, poreuse, affectée, frénétique – peut être éclairé par des éléments relatifs au courant de pensée des « nouveaux matérialismes » qui, au croisement de la philosophie, de la théorie politique et des sciences de la nature, participent à redéfinir la matérialité à travers des interrogations qui portent sur la vibration de la matière, l’« agentivité » des objets, les relations entre humains et non-humains3. Nous verrons que ces arguments sont pertinents pour comprendre que la performance nous invite à concevoir une matérialité mobile, une matérialité enchevêtrée de différents composants dont – et c’est l’objet de la deuxième partie de ce texte – la temporalité. Intitulée « Temporalités de la performativité », la deuxième partie vise à traverser les rapports au temps des œuvres de performance : entre improvisation et répétition, entre foi en l’éphémère et ère des reenactements. Les artistes qui font de la performance composent des rapports au temps complexes et précis, qui passent entre autres par le maniement des partitions, des films, des montages vidéo. Nous verrons qu’à partir de ces techniques et de ces documents, ce sont l’historicité de la performance, sa mémoire et ses formes de transmission qui sont mises en question. En définitive et c’est aussi ce que je souhaite montrer, la performance est traversée par une certaine frénésie mais ses traces aussi. Prenant place parmi les travaux des historien·nes de l’art qui travaillent sur le sujet, s’inscrivant dans le temps de l’« assomption historiographique4 » de ce genre artistique, les textes de Performance Matters sont générés par un questionnement à propos de ce que le « tournant archivistique5 » fait aux pratiques performatives.

Judith Butler, Ces corps qui comptent. De la matérialité et des limites discursives du “sexe” (Bodies that Matter, 1993), Paris : Amsterdam, 2009, p. 23.

Voir Diana Coole and Samatha Frost (ed.) New Materialisms. Ontology, Agency, and Politics, Durham and London : Duke University press, 2010 ; Jane Bennett, Vibrant Matter. A political Ecology of Things, Durham and London : Duke University Press, 2010.

David Zerbib, « Les quatre paramètres ontologiques de la performance (et leurs doubles) », in Raphaël Cuir et Éric Mangion (dir.), La performance. Vie de l’archive et actualité, Dijon, Les presses du réel, 2013.

Hal Foster, “The Archival Impulse”, October, Autumn, 2004, Vol. 110 (Autumn, 2004), pp. 3-22.

I.Les nouveaux matérialismes

La performance a-t-elle un rapport avec les corps et si oui, comment en parler ? Est-il possible de parler spécifiquement de ce qui concerne la corporéité en la séparant du reste ? Quand je la pose, cette question me donne l’impression de faire entrer un éléphant dans un magasin de porcelaine. Bien entendu en performance, le corps fait œuvre et réciproquement. La question du rapport entre corps et performance échoue presque systématiquement, car elle fait l’hypothèse qu’il y aurait quelque chose dans l’œuvre qui ne serait pas du corps. Or, ce qui est sans doute le plus convaincant au sujet du corps tel qu’il se dégage au fil des témoignages, c’est son enchevêtrement organique avec les textes, les accessoires, les décors, les durées. La question échoue car il n’y a pas d’en dehors du corps. Les artistes de performance ne se tiennent pas dans un lieu qui serait strictement délimité par le corps et dont elles et ils pourraient parler, comme on parle d’un film ou d’un paysage, ou bien comme on commente une carte que l’on a sous les yeux. Mais tout de même, j’ai décidé d’insister : la performance a-t-elle un rapport avec le corps, avec les corps, et si oui, comment en parler ?

La philosophe Catherine Malabou a récemment publié un livre dont l’un des chapitres s’intitule « Zones d’extase du réel ». L’ouvrage est consacré à la place du clitoris dans l’histoire de la pensée philosophique, et dans sa propre pensée. En dialogue avec les féminismes contemporains (Simone de Beauvoir, Françoise Dolto, Luce Irigaray, Carla Lonzi, Paul Preciado, Jack Halberstam), elle interroge « le statut d’un organe de plaisir qui, encore scrupule, n’est pas encore devenu un organe de pensée6 ». L’interrogation que Catherine Malabou développe dans cet ouvrage concerne les féminins, les féminismes, mais également les rapports entre l’esprit et le corps, entre le symbolique et la biologie. Elle retrace les généalogies du clitoris dans l’histoire de la philosophie (depuis Boccace jusqu’à Giorgio Agamben, en passant par Aby Warburg, Jacques Lacan) comme celles d’un « plaisir effacé », c’est-à-dire d’abord l’effacement systématique de sa réalité morphologique : sa confusion avec la vulve, le vagin, l’urètre. Ainsi la réalité du féminin constitue-t-elle un « fantôme » et pouvoir penser cet organe implique de pouvoir penser, voir et montrer sa morphologie. C’est en ce sens que Catherine Malabou en appelle à ces zones d’extase du réel, dans un chapitre dans lequel elle écrit :

« Le corps biologique n’est jamais seul ni autosuffisant. (…) Un corps, c’est toujours un dispositif de transfert, de circulation, de télépathie, entre une réalité anatomique et une projection symbolique. Si le corps n’était qu’une donnée anatomique il ne survivrait pas à ses blessures. Il lui faut toujours rester au monde, et ce travail d’accommodation suppose une sortie de soi, le montage d’une plateforme entre biologique et symbolique, corps et chair du monde. Le symbolique n’est pas la tombe de la matière, il en est la relocalisation7. »

Je crois qu’il est pertinent de méditer ces mots pour entrer dans la conception des corps que développent les performeur·es que j’ai interrogé·es. Les matières organiques y sont présentes, non seulement dans les œuvres mais également dans leurs propos : les fluides corporels, les orifices et les cellules y sont mêlés. Cette partie est dédiée à décrire et à analyser cette tension vers la matière des discours au sujet de la performance, une tension qui s’apparente avec ce que Catherine Malabou désigne ici avec le terme de « transfert ».

Catherine Malabou, Le plaisir effacé. Clitoris et pensée, Paris : Payot Rivages, 2020, p. 21.

Ibid., p. 115.

1.Politiques de la porosité

Les artistes de performance avec lesquel·les je me suis entretenue mobilisent la porosité comme un outil politique : les orifices, les trouées, les percées sont des motifs récurrents. Avec elles et eux, je propose d’envisager la porosité comme un outil : à l’échelle microbiologique, celle des très petits orifices dans la peau par lesquels passe la transpiration, celle de la bouche par laquelle on se nourrit, mais également comme un outil à plus grande l’échelle, celle d’un tunnel, cet espace creux qui a pour fonction de relier des lieux entre eux. La porosité est à entendre à la fois comme espace intermédiaire qui accueille et expulse les fluides, lie les matières organiques avec l’extérieur du corps, mais également comme traversée des autres en soi.

Transpiration

Commençons à rebours, avec la transpiration. Le fluide corporel fait glisser et met le corps dans un état que Biño Sauitzvy qualifie aussi « d’animal », un état d’alerte. Un état caractérisé par une forme de précarité car il peut faire chuter mais qui permet aussi, comme un insecte pourrait le faire, « de piquer, de rentrer dans la peau », ou bien comme un félin, d’observer l’autre avec acuité. Biño Sauitzvy caractérise ici un état de corps mentionné par nombre d’artistes pour définir la performance, une qualité de présence qui se définit par la vulnérabilité mais également par la capacité d’agir, par un mouvement qui se situe « dans cet espace-entre ». La sueur, excrétion éliminée par les pores à la surface de la peau, participe de cet état de « porosité », justement. Ces très petits orifices à travers lesquels passe ce liquide sécrété par les glandes sudoripares, sont à l’image de ce que la performance dit du corps : quelque chose qui est traversé. Par la transpiration et en même temps, par la sensation qu’on pourrait glisser.

Dans un chapitre nommé « Liquides précieux », l’historienne et critique d’art française Elisabeth Lebovici commente l’insistance de la présence visuelle des fluides corporels – « le foutre, le sang, la pisse, la merde, le crachat » – chez une génération d’artistes traversée et décimée par l’épidémie du Sida à la fin des années 1980 et pendant les années 1990 :

« Or certaines œuvres semblent contaminées par cette pulsation liquide, fascinante et inquiétante, sans aucun doute mélancolique, qui court dans leurs veines. Leur champ, en effet, n’est pas la surface mais quelque chose qui l’affecte – sous la peau, sous la surface –, qui la creuse, qui la gratte, qui la fouille aussi. Comme l’encre du tatouage, cette force liquide viendrait faire vaciller la figure jusqu’à la liquider. C’est ainsi, dans le corps de l’image, qu’un processus liquide vient contaminer la figure – comme l’abstraction8. (…) Tous ces travaux poétiques ou artistiques font état de la composante abhorrée du discours hygiéniste, perdurant dans l’épidémie du sida : la promiscuité, le mélange9. »

Elisabeth Lebocivi commente ici le travail photographique de Mark Morrisroe (États-Unis, 1959-1989) et notamment la photographie Ramsey Lake10 (1986), qui montre la figure de l’artiste plongée sous l’eau, les yeux fermés, parmi les bulles et les remous. Elle décrit l’apparence technique des photographies Mark Morrisroe, les marques de retouche qui y sont visibles, les égratignures, les poussières, qu’elle qualifie d’espace de dissolution. L’image y tient le corps entre des forces d’engloutissement et de reflux, accueillant une présence corporelle « pénétrée, performée, trouée11 ».

Ces considérations peuvent s’étendre au-delà du médium photographique, et peuvent permettre d’interroger entre les époques les phénomènes de transmission. Je crois en effet que la représentation des fluides corporels dans le champ de la performance contemporaine a partie liée avec une histoire visuelle des homosexualités et en particulier à « ce que le sida lui a fait » ; ces « composantes abhorrées » de la modernité, promiscuité et mélange, y sont omniprésentes. Pour comprendre la présence insistante des fluides corporels et artificiels en performance aujourd’hui, il faut tracer des généalogies avec la génération précédente concernant la mise en œuvre des motifs de la dissémination, de la dissolution et de la liquidation.

Biño Sauitzy Nando Messias, OH, Le Générateur, 20 janvier 2015. Photographie : Bernard Bousquet

Dans les performances de Biño Sauitzy les fluides sont très présents : c’est la transpiration et l’huile qui passent d’un performeur à l’autre lors des longues luttes, éreintantes étreintes qui composent OH ! (avec Nando Messias, 2015) ou C.O.L.O. (avec Cyril Combes, 2016).

Biño Sauitzy Cyril Combes, C.O.L.O., Le Générateur, 1er octobre 2016, Photographie : Bernard Bousquet

Les images que les deux artistes produisent participent plus généralement de cette imagerie de la dissémination et de la dissolution, de l’autre et dans l’autre. C’est aussi le faux-sang qui s’écoule depuis le pli, le long de ses fesses et en haut de ses cuisses dans une autre performance de Biño Sauitzy, For Ana and Others, hommage discret à Untitled (Rape Scene) (1973), de l’artiste cubaine et états-uniennne Ana Mendieta (1948-1985). Biño Sauitzy y a reconstitué, dans les toilettes du Générateur, le dispositif produit par Ana Mendieta alors étudiante à l’université d’Iowa, lors d’une action au cours de laquelle l’artiste avait invité ses camarades dans son appartement à Iowa City où ceux-ci la trouvèrent penchée les bras attachés sur une table, dénudée de la taille aux pieds, des marques de sang sur les fesses, les cuisses et les mollets. Sur la photographie produite après cette action12, on aperçoit des débris de vaisselle et des vêtements ensanglantés au sol. Cette performance a été réalisée en réponse au viol et à l’assassinat sur le campus d’une autre étudiante, Sara Ann Otten, peu de temps auparavant.

Le viol et les violences sexuelles sont des thèmes centraux dans l’approche du corps que Biño Sauitzy développe ; il mentionne plus tôt dans l’entretien le type de corps qui le travaille et qu’il travaille : « corps volé, violé, corps agressé, corps territoire ». Si l’on suit le fil de la physicalité dans son témoignage et plus généralement dans ceux des autres artistes que j’ai entendu·es, un passage s’opère des fluides aux émotions. Avec la transpiration sous les pieds vient la sensation « qu’on pourrait glisser » : ainsi, avec les liquides corporels viennent des sentiments – les affects aussi passent par les trous du corps.

Cannibales tunnels

Rebecca Chaillon met concrètement en scène dans certaines de ses performances, des actes de dévoration : comme elle l’explique ici, parler d’ingestion est une façon de parler de désir amoureux. Son corps est régulièrement montré tandis qu’il mange, pendant l’acte de manger.

Rebecca Chaillon, Les 10 ans de la Cie Dans le ventre, Le Générateur, 12 novembre 2016. Photographie : Bernard Bousquet

C’est le cas dans Glotte me tender glotte me true, qu’elle a performé avec Antoine Formica à l’occasion des 10 ans de la Compagnie Dans le ventre. Dans un cadre qui évoque un dîner romantique, les deux performeur·es se bâfrent de spaghetti alla carbonara. Sans jamais se départir de gaité ni de sensualité, Rebecca Chaillon et Antoine Formica s’emplissent la bouche avec les mains, avalent et se gavent mutuellement, sucent lentement les longues tiges molles et graisseuses et des lardons visqueux jusqu’à s’embrasser langoureusement. La relation est sexuelle : par le truchement de la nourriture, le corps de l’autre est offert, ouvert, pénétré et absorbé. « Ça m’arrive souvent d’imaginer que je suis un tunnel. », dit-elle. L’image choisie n’est pas celle d’un tuyau, pas celle d’un boyau, c’est celle d’un tunnel. Il y a un changement d’échelle, car ce n’est pas la nourriture ou l’amant·e, mais le public que son corps tend en réalité à ingérer. La performance est un dispositif qui permet que l’on passe à travers elle, la succion et la déglutition sont employées comme des techniques scéniques pour susciter cette traversée des spectateur·rices.

Au cours de notre entretien, Rebecca Chaillon se souvient qu’une partie des thèmes associées à son travail lui sont d’abord venus parce qu’on les lui a renvoyés. Dans la performance intitulée Cannibale13 dans laquelle elle dévore de la viande crue sur le corps nu d’une amante mince et blanche, par exemple, d’aucun·es ont vu une représentation de la boulimie, d’autres une référence à l’anthropophagie. « Un corps noir, un corps gros » explique-t-elle, est donc d’abord quelque chose que l’on a vu chez elle, sur elle, en elle.

« D’un coup j’ai compris que ce qu’on me renvoyait c’était ça que je devais travailler, que c’était ça que je devais intégrer. Même si ça me faisait chier, même si ça me faisait mal. » (Rebecca Chaillon)

Dans le processus que Rebecca Chaillon décrit et invite à penser, la matérialité du corps, ses caractéristiques organiques et physiques – comme le poids ou la couleur de la peau – sont construites par les regards extérieurs, ceux du public. C’est le regard et, suivant le terme qu’elle emploie plus haut, le « désir » du public qui produisent ces aspects de sa corporéité, indépendamment de sa volonté. Dans le phénomène qu’elle décrit, les caractéristiques physiques matérielles de son corps sont le produit non pas de sa propre conception ou intention, mais d’un processus qui lui préexiste et la dépasse.

D’une certaine façon et si l’on reprend les termes de Judith Butler, le corps de Rebecca Chaillon a été « matérialisé » par le public. La performance intervient alors comme un moyen de désorganiser le processus normatif de matérialisation du corps de l’artiste. « Être un tunnel » est une stratégie pour incorporer et renverser ce mécanisme de construction de la matérialité du corps comme surface signifiante.

Glotte me tender glotte me true, Rebecca Chaillon, Antoine Formica, Les 10 ans de la Cie Dans le ventre, Le Générateur, 2016. Photographie : Bernard Bousquet

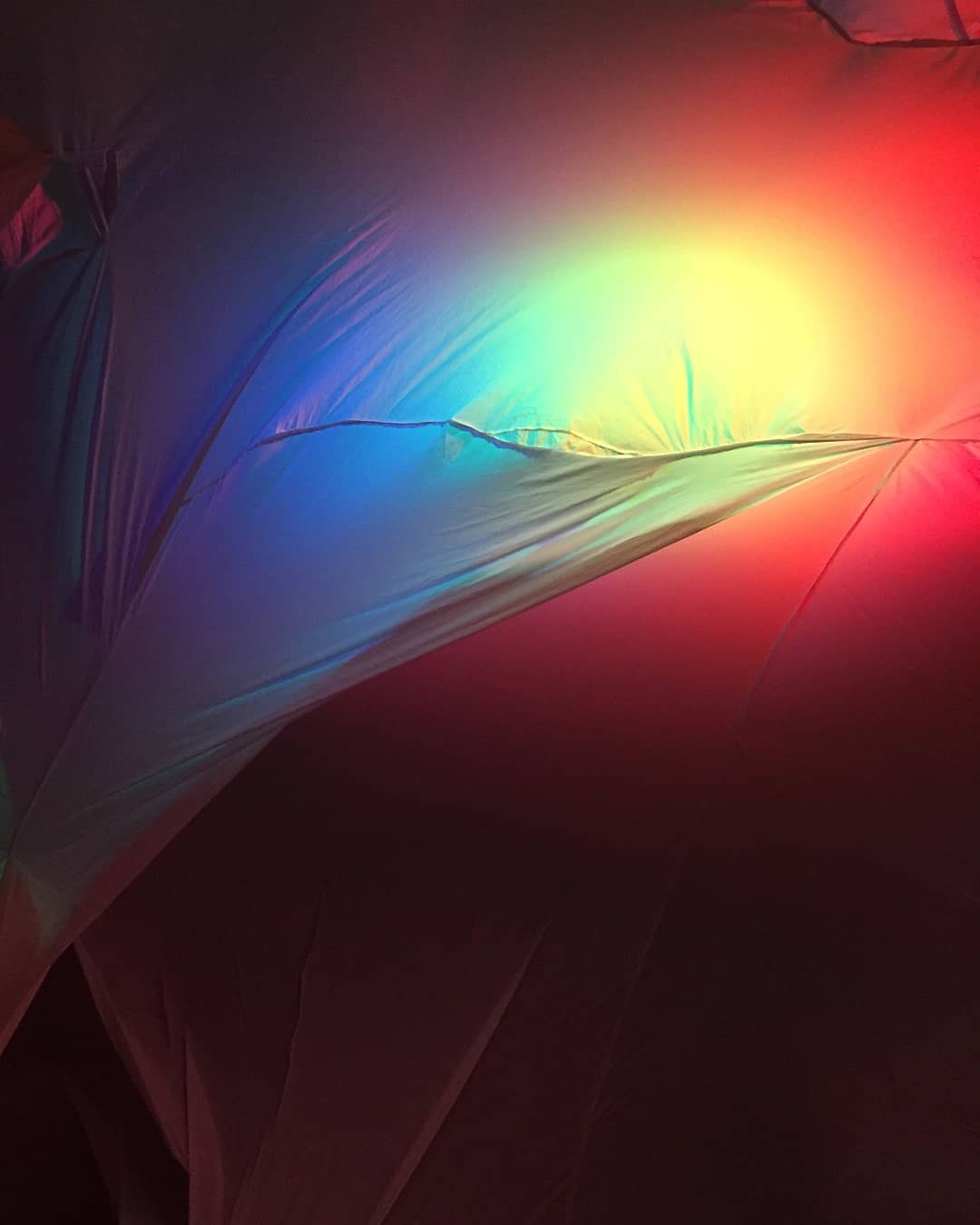

Ultra-sentiments

C’est ici Sarah Venturi qui répond aussi à ma question concernant le corps, en commentant en particulier la performance AHA (2014, 2018), dans laquelle elle tourne sur elle-même comme une toupie en ahanant jusqu’au cri. Comme elle, beaucoup d’artistes décrivent ce qui se joue en performance avec la notion d’énergie, une énergie qui serait spontanément physique.

Chez Skall, on retrouve cette idée d’une énergie physique qui prend le dessus. L’artiste s’engage lui aussi dans des actions dans lesquelles on trouve un motif similaire : la répétition de halètements, de grognements, jusqu’à l’épuisement. Par exemple lors de la performance qu’il a réalisée à l’occasion du vernissage de son exposition personnelle Extases et vomissures au Générateur en 2016. Il qualifie le phénomène de magique :

« C’est un échange. L’énergie des spectateurs, des gens qui regardent, si j’arrive à les captiver ils vont m’envoyer une énergie et je leur rends. Si ça fonctionne c’est magique. (…) C’est quelque chose de très mystérieux au niveau de l’énergie. On essaie de faire un avec le monde et le temps n’existe plus. C’est vraiment de la magie pour moi. » (Skall)

Lotus Edde-Khouri et Christophe Macé, respectivement danseuse et plasticien, font ensemble des performances dans le cadre de leur duo Structure-Couple. Entre eux, ils désignent la sensation ressentie pendant les performances comme un « ultrafeeling », qu’ils différencient du feeling.

« L’ultrafeeling c’est quelque chose qui ne serait pas que du feeling. Il y a quelque chose de plus exigeant. Quand j’ai pris la dosette je peux le qualifier mais à froid c’est dur. C’est une connivence. C’est plus tendu que le feeling. Le feeling c’est un peu mou, un peu sympa. L’ultrafeeling c’est tendu, c’est de l’écoute, c’est un état de réception et d’offrande. » (Christophe Macé et Lotus Edde-Khouri)

Au moment où il termine cette phrase pendant notre entretien, Christophe Macé regarde ses avant-bras en souriant : il a la chair de poule. L’ultrafeeling renvoie à l’aspect physique de l’expérience : il s’oppose à la mollesse, nécessite d’être échauffé. Il désigne aussi une « connivence », une qualité d’échange entre les deux performeur·ses et le public, encore désignée par l’écoute. Le terme qui peut être également traduit par « émotion » et « sensation », renvoie également au domaine des affects qui n’a pas la même matérialité. Littéralement, il s’agit d’un ultra-sentiment.

Pour Lotus Edde Khouri et Christophe Macé, cette qualité se définit entre autres par son intransmissibilité :

« Ça ne se transmet pas, mais c’est bien qu’il y ait des trucs qui ne puissent pas se transmettre. Il faut laisser la part d’invention aux autres. » (Edde Khouri et Macé)

La valeur de l’ultra-sentiment ne peut pas passer par les documents. Le plaidoyer en faveur de l’intensité et de la vitalité de la performance va parfois avec une circonspection au sujet de la capacité des captations visuelles à transmettre ce qui s’est passé. Ainsi pour Skall, l’énergie disparaît entre la performance et sa captation :

« On n’a pas la sensation, le film ne donne pas la sensation. Il peut être puissant, rendre compte d’une atmosphère, mais il ne donne pas l’énergie. » (Skall)

Cyril Leclerc décrit la performance comme « Un art de l’écoute, de l’intuition et de la sensation », élargissant lui aussi le spectre de ce qui passe par « la présence physique » aux émotions et aux intuitions. Dans le cadre de ses performances, le musicien produit des interventions sonores discrètes, dans des espaces interstices et peu visibles, parfois dans le noir complet. Il en profite pour découvrir l’usage de nouvelles machines sur lesquelles il ne s’est pas exercé auparavant.

La référence aux émotions, assez récurrente, est un prolongement sémantique important de la matière physiologique et elle est une façon de qualifier l’expérience de la performance. A ce sujet, le témoignage de l’artiste plasticienne Jeanne Susplugas est édifiant :

Jeanne Susplugas explique d’abord son positionnement en tant que spectatrice des performances : elle n’aime pas être touchée ou prise à parti, ni que l’on entre dans « son espace ». Par conséquent elle fait très attention pour ses propres performances, à ce que « chacun garde la bonne distance ».

En tant qu’artiste, Jeanne Susplugas ne joue pas elle-même dans ses performances. Elle travaille la plupart du temps avec des comédien·nes ou des danseur·ses, qui réalisent l’action. Or cette distance physique avec la performance n’empêche pas l’afflux d’émotions. Elle se souvient ici de la performance Carne (2012), pour laquelle elle a travaillé avec des danseuses classiques :

Bien qu’elle n’y soit pas elle-même actrice, Jeanne Susplugas explique qu’elle ressent pleinement les émotions générées par la performance. C’est même le fait de n’y être pas impliquée directement, et d’en être spectatrice qui lui permet d’être bouleversée par cette émotivité. Comme si sa distance physique vis-à-vis du lieu de l’action la rendait disponible à recevoir et absorber la matière affective produite et distribuée : on retrouve les fluides corporels avec des larmes que les spectateur·rices lui confient avoir versé.

Si l’on repense aux termes d’Élisabeth Lebovici au sujet des liquides précieux, même sans promiscuité le mélange a bien lieu. On retrouve en outre dans l’expérience relatée par Jeanne Susplugas la connivence et même « une forme de communion » avec le public. Les émotions, comme les sécrétions, ne sont pas tant localisées dans un seul corps ou un seul lieu, que mises en circulation entre eux.

Elisabeth Lebovici, Ce que le sida m’a fait. Art et activisme à la fin du XXème siècle, Zürich, JRP Ringier, 2017, p. 71.

Ibid., p. 65.

Elisabeth Lebovici, Ce que le sida m’a fait. Art et activisme à la fin du XXème siècle, op. cit., p. 84. Elisabeth Lebovici fait ici référence à la notion de « subjectile » employée par Jacques Derrida à propos d’Antonin Artaud. Jacques Derrida, « Forcener le subjectile », Antonin Artaud : dessins et portraits, Paris, Gallimard, 1986, p. 56.

2.Réels. Extases et frénésies des corps perdus

Les termes liés d’une part aux matières physiologiques, d’autre part aux réactions sensorielles et affectives qui caractérisent ce qui se passe en performance, peuvent être associés à un terme plus large et abstrait qui les englobe souvent : le réel. Qu’il s’agisse du corps réel ou du temps réel, le réel est l’une des valeurs les plus intimement accolées à la performance, et cette axiologie a une histoire longue de plusieurs décennies. Le réel et la réalité sont en effet des piliers de la terminologie à travers laquelle l’art de la performance a émergé historiquement à la fin des années 1960. Pour Gina Pane, l’une des actrices du courant de l’art corporel en France, le réel et la réalité sont par exemple associés à une forme de crudité et de surgissement du corps, qui a velléité à échapper à l’économie marchande. Elle affirmait par exemple au sujet de ses actions : « La performance n’est plus une copie de la réalité, une fiction, comme cela se produit au théâtre, au cinéma, mais c’est la réalité elle-même14. »

En 1993, Peggy Phelan, universitaire spécialisée en études théâtrales et au sujet de la performance a développé cette l’hypothèse dans un ouvrage majeur intitulé Unmarked. The Politics of Performance. Dans un chapitre intitulé « L’ontologie de la performance » dans lequel elle étudie les œuvres des artistes Angelika Festa et Lorna Simpson, elle écrit :

« La performance engage le réel à travers la présence de corps vivants. Pour les spectateur·rices de performance, il y a une forme de consommation : il n’y a pas de restes, le regard doit essayer de tout saisir. Sans copie, la performance en direct plonge dans la visibilité – dans un présent frénétiquement chargé – et disparaît dans la mémoire, dans le domaine de l’invisible et de l’inconscient, qui élude la régulation et le contrôle. La performance résiste aux circulations équilibrées de la finance. Elle ne garde rien, elle ne fait que dépenser.

Tandis que la photographie est vulnérable aux charges de la contrefaçon et de la copie, la performance est vulnérable aux charges de l’absence de valeur et du vide. Elle indique la possibilité de revaloriser ce vide ; c’est cette possibilité qui donne à l’art de la performance son tranchant oppositionnel15. »

Le potentiel subversif de la performance tient, pour Peggy Phelan, à sa non-reproductibilité. Cela tient au réel, c’est-à-dire aux « corps vivants », qui sont par définition « sans copie », c’est-à-dire impossibles à reproduire à l’identique. Plongée de manière « frénétique » dans le présent, la performance produit des œuvres qui ne peuvent être mémorisées ni conservées. La faillibilité (failure) des corps, leur incapacité à être répliqués place la valeur de la performance du côté de la perte et de la disparition.

Plus loin dans son texte, Peggy Phelan explique également que le corps fonctionne en performance de manière métonymique (metonymically)16. La figure de style de la métonymie rappelle-t-elle, établit un rapport de contiguïté entre les deux termes qu’elle accole, à la différence de la métaphore qui établit un rapport d’analogie. Elle ne tend pas à fondre ensemble les deux termes (« L’amour est comme une rose ») mais à enlever l’intervalle entre eux (« Boire un verre ») ; la métaphore est une réduction, la métonymie une addition. En outre il y a pour Peggy Phelan une verticalité et une autorité de la métaphore, qu’elle oppose à une horizontalité des rapports métonymiques. Si l’on suit cette idée il s’agit de dire que la performance ne tend pas à représenter le réel : elle se fond dans le réel, et le réel est fondu en elle.

« La qualité vibratoire des corps »

Au cours de notre entretien, Nadia Vadori-Gauthier, chorégraphe et danseuse qui enseigne également l’histoire de la performance à l’université, définit ce qu’elle appelle la « qualité vibratoire des corps ». Pour elle les corps ont une capacité à se mettre en « vibration », qui est définie par sa connexion à la sensation, à la vie et au vivant.

Elle explique ainsi ce qu’elle cherche à travers la performance et dans le travail qu’elle réalise avec sa compagnie, Le corps collectif :

L’argumentation de Nadia Vadori-Gauthier s’articule avec la critique d’une certaine forme de représentation, d’une certaine catégorie de spectacles et d’images, qui l’ennuient voire l’inquiètent pour leur caractère mortifère. Contre cette représentation, celle qu’elle revendique est directement liés à « la vie réelle ». Elle la caractérise par trois éléments : d’une part la vie, le vivant ; d’autre part « une certaine possibilité d’accident », un rapport au temps dans lequel il y a de l’imprévu ; et enfin que l’origine de l’expérience soit « intrinsèque » c’est-à-dire vienne de l’intérieur, du dedans, soit inhérent, et ne soit pas déterminé par une forme définie d’avance. En outre la chorégraphe semble suggérer que c’est un rapport de contigüité et pas de réduction qui lie les images qu’elle convoque à la vie. La « vibration » des corps supposerait qu’ils aient vis-à-vis de la représentation une connexion métonymique plutôt que métaphorique : ce n’est pas en fonction d’une image, d’une idée que la performance se construit mais au contraire les images sont produites à partir de la vibration des corps et des matières qui performent. Dans cette perspective la forme et les images sont définies par ce qui leur est propre, qui ne vient ni d’avant ni d’en dehors du corps (« une vue de l’esprit »).

Nadia Vadori-Gautier dit ailleurs que son travail consiste à « chorégraphier des matières » et pas uniquement de matières corporelles :

Cette conception évoque l’ouvrage de la philosophe Jane Bennett, Vibrant Matter17, dans lequel celle-ci tente de revenir sur la « partition du sensible » suivant laquelle les objets sont faits d’une matière passive et les êtres vivants d’une matière vibrante. Au-delà de cette dichotomie, il existe selon elle une vitalité de la matière, une « matérialité vitale » ou une « matérialité vibrante » des objets, dont on peut dès lors considérer qu’ils agissent comme des agents avec des forces, des trajectoires, des capacités qui leur sont propres. Nadia Vadori-Gauthier revendique un type de performance qui soit agi par cette vitalité matérielle, celle des corps et celles des objets, celle de la terre.

Le rapport de l’argumentation en faveur du réel avec la pratique de la danse et de la chorégraphie n’est pas anodin. Anne Dreyfus, elle aussi chorégraphe, danseuse, et professeure de danse, énonce avec une logique comparable ce qui a trait pour elle à la valeur de la performance. Elle rappelle en entretien l’influence sur son parcours de danseuse, de son apprentissage des techniques comme le BMC, l’écriture instantanée et l’improvisation – des « techniques d’approches pour comprendre l’origine du mouvement ». Le passage, à travers l’apprentissage de ces techniques, de la danse vers la performance correspond à sa volonté de se tourner vers des démarches qui « permettaient d’ouvrir le corps à un contexte plus réel que dans la danse : politique, social, plastique. » A travers un rapport au corps qui lui est spécifique, la performance permet donc de se rapprocher du réel voire, d’être « dans le réel » :

« Comment être à l’instant t dans le réel, vraiment, un état de corps particulier, qui n’est pas de l’ordre du fantasme, ou cérébral, mais vraiment physique. Les moments les plus justes consistent à se mettre dans un état de vide – pas du tout de méditation – qui permet que ce ne soit pas ta tête qui va dire quel mouvement il faut faire après, mais c’est ton corps. Il y a une logique corporelle qui vient parce que tu réussis, dans le meilleur des cas, à te mettre dans cet espace de vide cérébral, intellectuel. Tu n’essaies pas de trouver une logique narrative, tu ne sais pas où tu vas aller. Je ne sais pas si je vais aller à droite ou à gauche, je me laisse guider par l’intuition interne, vraiment interne, je dirais cellulaire, de mon corps. » (Anne Dreyfus)

En parlant ici d’exercices corporels qu’elle effectue tous les matins, Anne Dreyfus définit également le type d’état de corps qui correspond à ce qu’elle recherche avec la performance. Il s’agit de créer un espace pour le mouvement caractérisé par sa vacuité : vide « cérébral », « intellectuel », de « la tête », « narratif », un espace sans fantasme, qui laisse la place à un état « vraiment physique ». Le propos repose sur une opposition filée entre le corps et l’esprit, entre l’intuition et la logique, où ce sont les premiers qui sont valorisés. L’écriture du mouvement à laquelle elle en appelle vient de l’intérieur du corps, et sa matière est « cellulaire ». Avec sa remarque, la focale se rapproche encore de l’échelle microbiologique avec la mention de cet élément fondamental du tissu vivant : la cellule.

« Le réel, c’est quelque chose qui se transforme. C’est de la transformation. C’est ça qui m’intéresse. C’est de voir quelque chose qui est en train de se transformer. » (Anne Dreyfus)

La qualité vibratoire des corps énoncée par Nadia Vadori-Gauthier, cette intuition interne et cellulaire chez Anne Dreyfus, évoquent évidemment la frénésie mentionnée par Peggy Phelan pour qualifier la performance ; leur point de vue renvoie aussi, plus généralement, à une conception de la matière corporelle soutenue par le courant de pensée contemporain des « nouveaux matérialismes » représenté entre autres dans l’ouvrage de Jane Bennett cité plus haut. Certain·es auteurs issu·es de sciences biologiques, physiques, et sociales, s’essaient en effet aujourd’hui à réévaluer le potentiel de la matière, en particulier corporelle, pour investiguer la vitalité et la capacité d’agir qui lui seraient inhérentes, dans une perspective qui se définit aussi comme une « nouvelle ontologie ». Bien que ce ne soit pas l’enjeu de ce texte que de discuter dans le détail des réflexions très diverses et complexes recouvertes par ces termes, je souhaite tout de même insister sur la présence, dans le discours de certain·es artistes que j’ai interrogé·es, de cette conception de la matière corporelle qui peut s’apparenter à l’« immanence animée18 » qui intéresse les nouveaux matérialismes. La matière y étant envisagée à travers une vitalité et une capacité d’agir [agency] qui lui sont propres. Sur le plan philosophique, cette perspective implique une refondation des dualismes qui ont fondé la pensée humaniste au sujet du corps, notamment cartésiens. Elle implique aussi de revenir au réel, à une réflexion et des analyses qui revalorisent les valeurs du réel et de la réalité.

« On voit une bouche vociférante »

Nadia Vadori-Gauthier explique ici que la performance est en rapport direct avec le réel, voire que ce qui s’y passe, « c’est réel ». Dans sa conception le réel n’exclut pas l’imagination, mais ce en quoi il se distingue, c’est en tant qu’il s’oppose à la fiction : la performance peut être imprégnée d’imagination mais contrairement à cette dernière, la performance ne dupe pas, ne trompe pas, elle n’est pas une supercherie. Une telle conception vient avec une méfiance à l’égard de la copie et de la reproduction. Elle repose sur l’idée que la fiction consisterait à masquer, à remplacer, à dissoudre le réel dans quelque chose qu’il ne serait pas. La fiction ferait mentir la frénésie et la vibration, tandis que le réel ne se satisfait pas, dans les mots de Peggy Phelan, de ce type de « contrefaçon ».

Rebecca Chaillon a ainsi conçu une forme qu’elle nomme « spectacle performatif », comme une alternative à la représentation théâtrale, en faveur de laquelle on retrouve des arguments semblables.

Comme son témoignage, tous les entretiens que j’ai réalisés sont parsemés de réflexions qui définissent la performance en disant ce qu’elle n’est pas : ce n’est pas de la fiction, ce n’est pas du théâtre, ce n’est pas du spectacle.

« Ce n’est pas du spectacle. On n’arrive pas sur scène avec ses plumes. On met ses plumes devant les gens. Elles ne se mettent pas comme on veut. Il y a une réalité physique de l’objet à laquelle on doit se confronter, pour arriver à autre chose. » (Skall)

Pour Skall la différence entre la performance et le théâtre réside dans le fait que désigne le fait de se confronter avec une certaine « réalité de l’objet » : en l’occurrence, mettre ses plumes devant le public plutôt qu’en coulisses comme il le fait dans Ô Nuit enchanteresse (2008).

Cyril Leclerc désigne le phénomène comme l’ici et maintenant. Ce « tout est donné à voir » renvoie à la plongée dans la visibilité énoncée par Peggy Phelan, et l’idée qu’en performance rien ne se garde et tout est dépensé.

L’« ontologie de la performance » telle qu’elle est définie par Peggy Phelan, et soutenue par de nombreux artistes, a des enjeux philosophiques et politiques, car elle implique que la performance ne peut être conservée, échangée achetée ou vendue. Ainsi pour certain·es, il y a un antagonisme fondamental entre cette pratique, les institutions culturelles et le marché de l’art.

« Il est peut-être temps de renoncer à apparaître de manière figée » : si Aurore Laloy est « tout le temps floue » sur les photographies, c’est qu’elle a en performance une intensité de présence incompatible avec l’opération de fixation dont elles sont le fruit. Ce vif attachement au « mouvement » a pour corollaire un certain (dé)goût pour les images. En effet, celles-ci échouent souvent à traduire le jaillissement qui l’intéresse : elles portent la menace d’une duperie, d’une trahison, et de leur manipulation par des intérêts qui n’auraient pas de rapport avec le réel. Aurore Laloy souligne son intérêt pour un autre type d’images, celles qui montrent ce qu’« on voit », c’est-à-dire les facettes empiriques de l’expérience, sans opération cosmétique : « l’artiste au travail », « les clefs avec tes lunettes », « tes genoux croisés », « des morceaux de technique ». Ces images qui ont la préférence d’Aurore Laloy, n’ont pas vocation à embellir ce qui s’est passé et retranscrivent le réel et la vibration tels qu’ils sont : fragmentés.

Il est tout à fait significatif que l’on retrouve, dans la liste de ces fragments de réel auxquels l’image de performance doit se plier, un orifice : ce que l’on voit, c’est « une bouche vociférante ». La vocifération étant par définition un phénomène vocal, quelque chose que l’on entend, la confrontation avec la visualité de l’image fait friction. Une image peut-elle transmettre un cri ? Que deviennent les hurlements dans une photographie ? C’est cette friction dont l’artiste joue avec son expression, soulignant l’inadéquation de la voix et de l’image et la condition de leur collaboration : la fragmentation.

Aurore Laloy, Carte blanche à Hôtel Paradoxe, fiction radiophonique Bunker Paradis, émise en direct sur Radio Libertaire, Le Générateur, 2012. Photographie : Bernard Bousquet

Rêver le réel

David Noir explique ici que les pratiques performatives qui consistent à montrer son « vrai » corps à travers ses fluides organiques, qui consiste aussi à vouloir montrer du réel, les blessures, ne sont pas celles qui ont sa préférence. Dans sa perspective, le réel ne peut pas être affronté en soi, isolé, le réel qui l’intéresse c’est celui qui peut être grossi ou fragmenté, scruté et fantasmé. Celui qui peut être rêvé.

Dans le propos de David Noir la performance est donc une technique, un outil que l’on emploie pour essayer de regarder le réel et de s’en approcher. Comme chez Aurore Laloy, il ne peut être visualisé en entier, et il faut opérer par le truchement d’un grossissement. Il est tout à fait heureux que l’artiste emploie le terme de cellule, qui nous renvoie aux propos d’Anne Dreyfus. En effet, face à cette matière cellulaire à laquelle celle-ci en appelle, David Noir formule la performance comme un microscope ou une lunette astronomique. Il souligne ainsi que l’on ne peut pas séparer l’outil de la matière qu’il permet d’observer ; ainsi la réalité de la performance se loge-t-elle autant dans les artifices qu’elle déploie que dans la matière organique. Son raisonnement va même plus loin : le réel en soi, ça ne donne pas grand-chose.

Ailleurs dans l’entretien, l’artiste affirme aussi que « la nudité est un artifice ». Ainsi, la peau même peut être considérée comme un procédé visant à créer de l’illusion. Dans les performances de David Noir on trouve très souvent, sur scène, une petite loge de théâtre, ainsi qu’une penderie pleine de costumes ; ainsi le public assiste aux innombrables séances de grimage et de travestissement. Le maquillage, le miroir, les perruques, les vêtements…les accessoires sont eux-mêmes mis en scène, et c’est en regardant leur manipulation que l’on accède au réel du corps inlassablement changeant des artistes qui jouent dans ses performances.

On peut considérer que ces propos rejoignent ceux de Catherine Malabou quand elle affirme que le symbolique est une relocalisation de la matière. Selon elle, la matière des corps est relocalisée dans le symbolique c’est-à-dire les mots que l’on emploie pour les exprimer, dans les figures conceptuelles que l’on mobilise pour les penser et, ajoute-je, dans les artifices que l’on déploie pour les mettre en scène. Je suggère que la performance doive être comprise comme l’une de ces formes de circulation et de télépathie qui participent à relier la fiction et les anatomies.

Lettre à un(e) inconnu(e). Gina Pane, textes réunis par Blandine Chavanne et Anne Marchand, avec la collaboration de Julia Hontou, Paris : ENSBA, 2003, p. 96. Voir Clélia Barbut, « Valeurs et formes de la réalité dans l’art corporel français des années 1970 », OwnReality (10), 2015, en ligne, URL : http://www.perspectivia.net/content/publikationen/ownreality/10/barbut-fr

Peggy Phelan, Unmarked. The Politics of Performance, London : Routledge, 1993, p. 148. Peggy Phelan commente en particulier le travail photographique de Lorna Simpson dont Guarded Conditions (1989) : https://lsimpsonstudio.com/photographic-works/1989 ; et Untitled Dance (with fish and others) (1987) d’Angelika Festa.

Ibid., p. 150.

Jane Bennett, Vibrant Matter. A political Ecology of Things, op.cit., p. VI.

Diana Coole and Samatha Frost, “Introducing the New Materialisms”, in Diana Coole and Samatha Frost, (ed.) New Materialisms. Ontology, Agency, and Politics, op. cit.Ibid., pp. 6-13.

3.Apologies de la transition

Performance Matters : si la performance compte, et si elle compte pour nous aider à comprendre ce que sont et font les corps, c’est parce qu’elle invite à penser la transformation. Rappelons-nous encore les mots de Catherine Malabou, ceux que j’ai cités au début de ma réflexion sur les matières de la performance : un corps, dit-elle « c’est toujours un dispositif de transfert ». En outre le travail du corps ne consiste pas seulement à être mais également à rester au monde, et ce travail nécessite une « sortie de soi ».

Cette idée est cardinale chez les artistes que j’ai interrogé·es elle est souvent l’épine dorsale des définitions qu’elles et ils tentent d’esquisser en réponse à mes questions. Si le corps se dérobe, ce n’est pas pour montrer de la nudité mais de la transformation.

« Le réel, c’est quelque chose qui se transforme. C’est de la transformation. C’est ça qui m’intéresse. C’est de voir quelque chose qui est en train de se transformer. Ça rejoint une autre pratique que j’ai eue énormément, c’est la pédagogie. J’ai enseigné beaucoup la danse. Les moments les plus formidables quand tu enseignes, c’est de voir qu’ils [les élèves] se transforment. » (Anne Dreyfus)

C’est ainsi qu’Anne Dreyfus me répond lorsque je lui demande ce qu’est le réel, faisant le lien entre cette notion et son activité d’enseignante et de pédagogue. Le réel c’est donc ici ce qui se transforme, allant de l’enseignante à l’élève ou, tout simplement, de soi à un·e autre. La transition peut aussi se jouer de soi à soi, de soi à d’autres soi.

Devenirs-autre : le changement d’état

« Dans mes travaux, il y a toujours une confusion entre celui qui est actant et celui qui est regardé. (…) C’est un rapport de corps à corps. (…) J’essaie qu’il y ait des zones d’inconnu, des zones où je pousse les choses. Soit il y a une inconnue avec le spectateur, soit avec moi, ça va aller au-delà par rapport à la matière. Ou les spectateurs vont s’emparer de ce que je leur ai proposé et ils vont transformer ce moment de performance. Je vais tellement loin dans mon jeu ou dans les choses que j’ai prévues, que ça se transforme. » (Catherine Froment)

Catherine Froment compare ici ses performances avec ses travaux en théâtre, soulignant qu’il y a beaucoup moins de répétition en performance, et que les invitations au public y sont « plus concrètes ». Elle s’y aventure dans des « zones d’inconnu », et c’est cela qui permet qu’une transformation s’opère. Dans son approche la performance a un volet participatif ou en tout cas, convoque les spectateur·rices à s’aventurer dans cette zone. La variable à déterminer dans cette exploration, l’inconnue, Catherine Froment l’est aussi pour elle-même. Nombreux·es sont les artistes qui, comme elle, m’engagent à penser que l’un des enjeux de la performance est de devenir inconnu·e à soi.

« Il y a ce lien avec l’objet, avec la matière, de la tulle, des plumes, où je me transforme. Si on réfléchit bien, dans l’histoire de l’humanité on n’a jamais été d’accord avec son propre corps. Que ce soit les tribus soi-disant primitives, qui vont se transformer en animal, en être extravagant ; que ce soit aujourd’hui avec le maquillage, la chirurgie esthétique, les chaussures les vêtements. Le corps agit et bouge différemment avec ces contraintes. C’est quelque chose qui m’intéresse énormément, c’est pour ça que j’utilise des liens, des poids aux pieds, pour changer la manière dont le corps réagit avec l’espace, avec la pesanteur, et avec l’apparence. Donc changer d’apparence et devenir autre, c’est vraiment un point important dans le travail de performance. (…)

J’essaie de me transformer devant le public, et je voudrais que le public comprenne et participe à la transformation, au processus créatif. Qui parfois ne marche pas d’ailleurs. En tout cas, il y a un montage qui se fait en public, et les gens ont la possibilité de comprendre le processus de création. (…) Dans la sculpture c’est la même chose : les objets vont se lier les uns aux autres, on oublie que ce sont des ready-mades. C’est un changement d’état. (…)

L’audience sent le moment où la transformation est terminée, et où vient l’incarnation. Je ne suis plus moi-même. Tant que je construis sur moi, je reste sur moi. Et à un moment-donné, je pars ailleurs. Et là, c’est ce que je peux appeler une forme d’incarnation. » (Skall)

Dans les performances de Skall, la transformation matérielle du corps est un axe majeur. Avec des plumes, du ruban adhésif, des légumes, des collants en nylon, son corps est prolongé, déformé, difformé. La régularité de son visage est entamée, la surface de sa chair est ligotée, ses membres se multiplient, on ne sait plus déterminer dans quel sens joue la gravité. L’humanité de sa silhouette est suspendue à ces objets qui la font tendre vers une monstruosité. Mue, mutation, métamorphose ? Skall énonce sa stratégie sans équivoque : « changer d’apparence et devenir autre ». La deuxième idée forte qu’il énonce est que cette transformation s’opère vis-à-vis de lui-même : il s’agit de s’altérer, de devenir une altérité. En d’autres termes, la transformation se joue en direction d’un ailleurs dans l’espace de sa subjectivité.

Skall, Ô Nuit enchanteresse, Le Générateur, 4 octobre 2008. Photographie : Bernard Bousquet

Sortir de soi les fantômes

« Pour moi, avec la performance il y a cette idée de parler ou d’agir en présence de – en présence des vivants, du public, mais aussi en présence des fantômes. Il y a un côté un peu fantôme dans la performance, dans la façon dont je le vis. Ton corps devient un médium et tu es traversé par des intensités, des voix, des vies qui sont autres que la tienne.

Et il faut sortir de soi. Moi je pars d’un fonds autobiographique, d’un fonds intime, mais une performance réussie c’est quand je me suis surpris et que j’ai eu un sentiment un peu fugace de sortir de soi. Ce n’est pas l’extase, mais franchir une petite ligne. (…) Pour moi les performances ce sont des tentatives de sortie. Tentatives de s’en sortir. (…) Tu te montres prisonnier de toi-même, dans ton corps, dans ton élocution, et tu essaies de t’en sortir en présence du public dans un temps circonscrit. (…) Une coupe temporelle. » (François Durif)

Avec ce témoignage de François Durif, nous retombons exactement sur les mots de Catherine Malabou que j’ai cités en introduction concernant la « sortie de soi ». Chez cet artiste qui vient des arts plastiques et travaille beaucoup avec le texte, le document papier, qui écrit et publie, la performance est une pratique plutôt récente. Il définit cette pratique par ce mouvement de franchissement d’« une petite ligne ». On retrouve la quête d’un ailleurs – « tentatives de sortie » – accolée à celle se dégager d’une emprise – « tentatives de s’en sortir ». Pour François Durif, la performance est une façon de se confronter à la chair et au langage dont il est prisonnier, et de tenter de s’en échapper.

La mention de la prison fait écho à Surveiller et punir, dans lequel Michel Foucault a étudié la façon dont les sujets politiques sont produits dans et par les prisons à l’âge classique19. Le philosophe a montré que l’histoire de la subjectivité a partie liée avec celle des prisons. Dans la réflexion de François Durif, il s’agit ici d’insister sur la contrainte et les enserrements qui entravent les corps, mais également de formuler cette pratique comme une tentative pour s’en défaire. Cette échappée se fait par « des intensités, des vies, des voix, qui sont autres » que soi. Tour à tour inconnue, altérité, prison, la subjectivité est au cœur de la façon dont la performance est énoncée. Elle apparaît au fil de ces discours comme un terrain : les artistes y circulent, sont traversés, franchissent des lignes, y font des rencontres, essaient de le quitter. A la lumière de ces témoignages on peut affirmer, dans une veine foucaldienne, que la performance est mobilisée par les artistes comme un dispositif de subjectivation.

Je termine ici sur les mots de François Durif car ils explicitent un point fondamental au sujet des nouveaux matérialismes qui m’intéressent, et au sujet des matières de la performance que j’essaie de décrypter : la temporalité. Les « autres » que l’artiste convoque à l’intérieur de lui lorsqu’il réalise des performances, sont autres parce qu’ils viennent de temps différents et plus précisément, ils viennent d’avant. François Durif a été employé de pompes funèbres pendant longtemps, une expérience essentielle dans son parcours et à partir de laquelle il compose encore. Or il est tout à fait significatif pour la réflexion que je développe ici, que la performance soit formulée dans la continuité de cette activité qui consiste à frayer entre les morts et les vivants.

Michel Foucault, Surveiller et punir. Naissance de la prison [1975], Paris : Gallimard, coll. « Tel », 2007.

II.La fièvre des archives. Temporalités de la performativité

La performance, en tant que genre artistique qui se nomme comme tel, dispose aujourd’hui d’une histoire de plus de sept décennies. Cette histoire s’assortit d’une historiographie ayant été ponctuée par plusieurs moments : celle de l’émergence pendant les années 1960 à au début des années 1980 composée surtout d’écrits d’artistes et de critiques. C’est pendant les années 1990 et 2000 que les écrits d’historien·nes se sont multipliés, composant ce qu’on peut considérer comme le fondement historiographique de cette pratique artistique. Ces écrits ont mis en avant le rôle de la performance dans le passage entre ce qu’on appelle les modernismes et les post-modernismes artistiques, son aspect transdisciplinaire, entre arts visuels, théâtre, danse, médias, et cultures populaires20. Ils éclairent la portée politique de la performance, à la lumière des approches féministes21, allant même jusqu’à la consacrer comme un « nouveau paradigme22 ». Aujourd’hui, nous nous trouvons dans une troisième période, que le critique et théoricien de l’art David Zerbib nomme l’« assomption historiographique » de la performance, par laquelle il désigne une période de réflexivité de la part de la pratique elle-même :

« Autrement dit le temps où cette forme se saisit de sa propre histoire afin de la réfléchir et de l’infléchir, en la mettant en jeu notamment à partir de son archive23. »

Nous sommes donc au temps où la performance nous regarde depuis le point de vue de ses archives : d’une part, parce qu’il n’est pas possible d’accéder autrement que par le truchement des documents aux performances des premiers temps ; d’autre part parce que les artistes manient les documents avec virtuosité et facétie. C’est depuis cette période d’infléchissement et de réflexivité que les artistes que j’ai interrogés témoignent et créent, et c’est depuis cette période que j’écris. Les écrits sur les archives se multiplient ainsi depuis plusieurs années, qui posent des questions relatives au rapport entre performance, mémoire, transmission24.

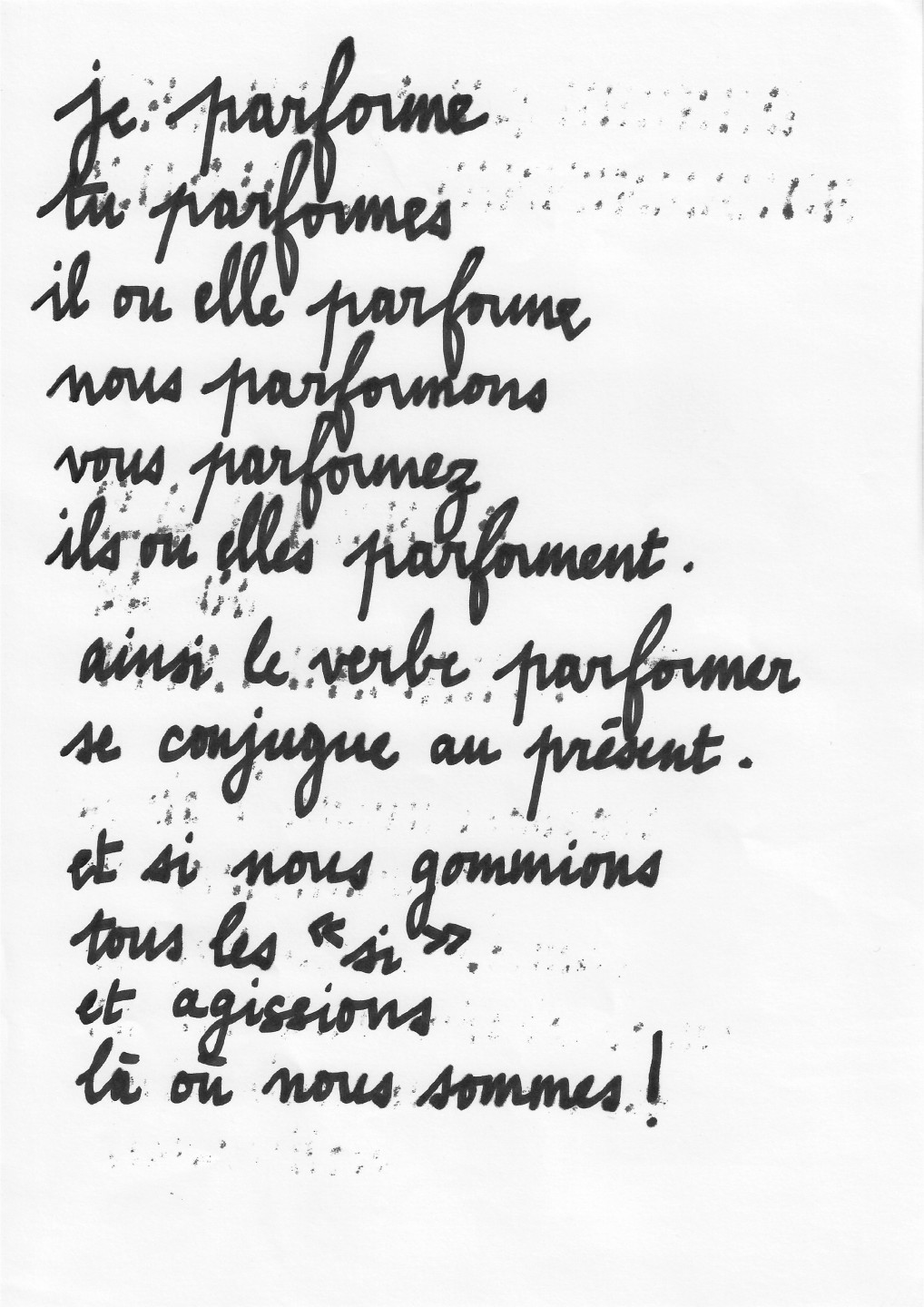

J’ai choisi d’intituler cette partie en reprenant la notion de performativité car je crois que la performance ne peut pas en être distinguée ni séparée, et que le terme est spécialement pertinent lorsqu’on s’interroge sur ses rapports avec la temporalité. La notion de performativité a fait son entrée dans les sciences sociales en 1962 avec le linguiste J. L. Austin, pour lequel il s’agit de désigner un certain type d’énoncés : un énoncé est performatif quand a pour effet de produire ce qu’il énonce25. Pendant la décennie 1990 la notion connaît une impulsion fondamentale en étant attachée au genre par la philosophe Judith Butler. Dans Trouble dans le genre celle-ci affirme que le corps genré est performatif parce « qu’il n’a pas de statut ontologique indépendamment des différents actes qui constituent sa réalité26 » ; la performativité traduit ainsi l’« itérativité » des processus de construction, non plus seulement énonciatifs mais aussi identitaires (Butler, 1990). Depuis cet ouvrage fondateur, la notion a continué de nourrir à profit les réflexions dans le champ des études queer et postcoloniales qui, s’intéressant aux constructions sociales de la race et de la sexualité, révèlent ses vertus pour penser l’étrange et le bizarre27 l’oubli et le trauma28.

Au fil de ces différentes étapes, la performativité a gardé la même base épistémologique : un mouvement qui déplace le sens depuis l’ontologie de l’objet étudié vers les actes et les scripts qui le définissent. La performativité a à voir avec la répétition, elle définit un énoncé ou une action comme expérience fondamentale de la répétition, nommée chez Austin « itérativité ». Je crois qu’on ne peut pas, aujourd’hui, interroger la performance autrement que comme une expérience de la répétition et comme une pratique artistique fondamentalement itérative. C’est là l’inflexion que lui a donné ce qu’on a appelé le tournant archivistique ou documentaire en art contemporain29.

« La fièvre des archives », Archive Fever30, est le titre d’une exposition réalisée en 2008 à l’Institute for Contemporary Photography à New York par Okwui Enwezor, poète, critique d’art, commissaire, qui participe alors à consacrer le « tournant archivistique » en art contemporain, précédemment nommé « élan » ou « impulsion archivistique » (archival impulse31). Okwui Enwezor développe sa réflexion à partir de ce que Michel Foucault dit de l’archive dans L’archéologie du savoir : c’est un système qui organise ce qui est dicible, énonçable, intelligible ; et ce n’est pas un support inerte mais bien vivant ; enfin, ce système peut devenir un monument. S’appuyant aussi sur les réflexions du philosophe Jacques Derrida, il rappelle en outre que les archives participent à « la domiciliation », à « l’assignation à demeure ». L’archive est donc liée à la loi, à l’autorité, à la fixation.

Dans l’exposition, Okwui Enwezor explore les modulations de ce qu’il qualifie comme une attention « fébrile, effrénée » pour les archives, dont de nombreux·ses artistes font preuve en particulier depuis le milieu des années 1980. Avec les œuvres de Cheryl Dunye, Harun Farocki, Felix Gonzales-Torres, Zoe Leonard, Sherrie Levine, Glenn Ligon ou encore Lorna Simpson – entre autres – l’exposition explore les façons dont ces artistes s’approprient, interprètent, reconfigurent, interrogent le document d’archive. Il s’agit d’affirmer d’une part, l’engagement des artistes comme « agents de mémoire historique » :

« Avec La fièvre des archives, l’artiste intervient comme un agent de mémoire historique, tandis que l’archive émerge comme un lieu dans lequel les préoccupations au sujet du passé sont touchées par les vapeurs astringentes de la mort, de la destruction, de la dégénérescence. Pourtant, contre les formes actuelles d’amnésie dans lesquelles l’archive devient un site d’origine perdue et de mémoire dépossédée, c’est également avec l’archive que les actes de remémoration et de régénération adviennent, et avec elle qu’une suture entre le passé et le présent est performée, dans une zone indéterminée entre image, document et monument32. »

Le critique souligne en outre le rapport des archives avec la destruction, car nombre d’artistes travaillent, à travers les documents, sur des phénomènes d’effacement et de disparition. Il énonce deux usages de l’archive : celui qui met en évidence des phénomènes d’oubli et d’amnésie, et celui qui vise à remémorer et à régénérer. En effet souligne-t-il, l’engagement des artistes vis-à-vis du document peut aussi être compris comme une préoccupation à l’endroit du lien et du soin – ce qu’il appelle la « suture entre le passé et le présent » – entre les temps.

La fièvre des archives a traversé et traverse aussi le champ des pratiques performatives. Dans cette partie qui reprend l’intitulé d’Okwui Enwezor, j’aimerais m’interroger sur ce que les artistes peuvent dire de leurs usages des techniques liées aux documents, mais également sur leurs pratiques comme agents de mémoire historique, c’est-à-dire sur leurs conceptions du temps et leurs sensibilités historiques. Comment les extases et frénésies de la performance font-elles commerce avec l’image, le papier, l’enregistrement, la répétition ? Comment cette pratique fiévreuse et éphémère peut-elle s’accommoder des basses températures de la conservation et s’inscrire dans le temps long ? A travers quels usages et à travers quelles réflexions les artistes que j’ai interrogé·es nous invitent-elles et ils à penser les archives, la mémoire, la transmission ?

Philip Auslander, From Acting to Performance : Essays in Modernism and Postmodernism, London : Routledge, 1997.

Peggy Phelan, Unmarked. The Politics of Performance, op. cit.; Amelia Jones, Body Art : Performing the subject, Minneapolis, London : University of Minnesota Press, 1998.

Richard Schechner, “A New Paradigm for Theatre in the Academy”, TDR (The Drama Review), Vol. 36, No. 4 (Winter, 1992).

David Zerbib, « Les quatre paramètres ontologiques de la performance (et leurs doubles) », in Raphaël Cuir et Éric Mangion (dir.), La performance. Vie de l’archive et actualité, Dijon, Les presses du réel, 2013, p. 183.

Voir par exemple Bégoc Janig, Boulouch Nathalie & Zabunyan Elvan, La performance : entre archives et pratiques contemporaines, Rennes : Presses Universitaires de Rennes, coll. Art & Société, 2011 ; Bénichou Anne (éd.), Recréer, scripter. Mémoire et transmission des oeuvres performatives contemporaines, Dijon, Les presses du réel, 2015 ; Giovanna Zapperi (dir.) L’Avenir du passé : art contemporain et politiques de l’archive, Rennes : Presses Universitaires de Rennes ; Bourges : Ecole nationale supérieure d’art de Bourges, 2016.

John Langshaw Austin, Quand dire c’est faire (How to do Things with Words, 1962), Paris, Flammarion, 1970.

Butler Judith, Trouble dans le genre. Le féminisme et la subversion de l’identité, Paris, La Découverte, 2005, p. 258.

Kosofki Segwick Eve, Parker Andrew, Performativity and Performance, London, NY : Routledge, 1995.

Nyong’o Tavia, The Amalgamation Waltz : Race, Performance, and the Ruses of Memory, Minneapolis : University of Minnesota Press, 2009.

Giovanna Zapperi (dir.), L’avenir du passé. L’art contemporain et l’archive, Rennes : Presses Universitaires de Rennes et ENSA Bourges, 2016.

Hal Foster, « The Archival Impulse », October, Autumn, 2004, Vol. 110 (Autumn, 2004), pp. 3-22.

“Within Archive Fever, the artist serves as the historic agent of memory, while the archive emerges as a place in which concerns with the past are touched by the astringent vapors of death, destruction, and degeneration. Yet, against the tendency of contemporary forms of amnesia whereby the archive becomes a site of lost origins and memory is dispossessed, it is also within the archive that acts of remembering and regeneration occur, where a suture between the past and present is performed, in the indeterminate zone between event and image, document and monument.” [Traduction de l’auteure]. Okwui Enwezor, Archive Fever: Photography between History and the Monument, International Center of Photography, 2007, p. 47.

1.Les temps de l’œuvre

De prime abord, la performance est liée au présent. Lorsque l’on s’entretient avec les artistes qui la pratiquent, lorsque l’on étudie son historiographie, un ensemble de propriétés temporelles lui sont presque systématiquement associées comme le direct, le temps réel, le live, qui impliquent qu’à travers elle quelque chose fasse effraction dans le temps – ici et maintenant. La performance s’inscrit dans une longue histoire du hic et nunc et peut même être considérée comme un épiphénomène de ce que Walter Benjamin définit comme l’aura d’une œuvre d’art c’est-à-dire « son authenticité », « son existence unique33 ».

Depuis un peu plus d’une décennie, un nouveau type de performances défie tout particulièrement ces valeurs esthétiques liée à l’unicité et à l’authenticité : les reenactments. Ces pratiques de reprise ou de réactivation de performances passées, qui essaiment depuis le début du vingt-et-unième siècle, ont fait l’objet de nombreux questionnements chez les historien·nes de l’art contemporain. Dans un ouvrage récent, Anne Bénichou, qui étudie les reenactements à partir des pratiques de Trajall Harrell, Milo Rau, Coco Fusco et Guillermo Gomez-Peña (entre autres), suggère que l’apparition de ces formes artistiques indique une transformation des sensibilités historiques :

« L’usage généralisé du mot reenactement cherche moins à circonscrire avec précision des pratiques qu’il n’indique l’émergence de nouvelles sensibilités historiques, des relations autres au passé. En quoi consistent-elles ? L’engouement pour le reenactement manifeste un désir de réintégrer le corps, les affects, le performatif dans notre rapport au passé et dans les représentations que nous en proposons. Parce qu’il met en dialogue des temps hétérogènes, le passé et le présent, souvent même des historicités plurielles, le reenactement joue de l’anachronisme et de l’inactuel (…)34. »

Ainsi selon Anne Bénichou, les reenactments sont la part visible d’un phénomène plus général et souterrain, qui touche les « sensibilités historiques » : les rapports que les artistes établissent avec le temps et avec l’histoire. Dans les œuvres, ce phénomène se caractérise par des rapports renouvelés au passé, et plus généralement par le travail avec un « mélange », une « hétérogénéité », une « pluralité » de temporalités.

Cette transformation est opérante dans les pratiques des artistes avec lesquels je me suis entretenue. Elle concerne, en premier lieu, la façon dont elles et ils composent avec le temps pendant le moment des actions ; elle concerne également l’inscription de l’action dans un temps long ; elle concerne enfin l’articulation des actions avec d’autres supports et d’autres techniques.

Le temps du vivant : « de vie brève à vie brève »

« On parle de psychisme à psychisme, d’humanité à humanité et donc de vie brève à vie brève. (…) On peut se repérer sur cette idée qu’à un moment donné, quelque chose marque un arrêt. (…) Tout le propos de l’art vivant, c’est de faire ressentir la brièveté, la chose insensée de la temporalité qui vient de s’écouler. On est ensemble à ce moment-là et c’est tellement insensé d’être ensemble à ce moment-là. » (David Noir)

« Quelque chose marque un arrêt » : voilà ce qui peut permettre de se repérer au sujet de la performance. David Noir exprime ici une valeur cardinale pour définir la performance : son rapport au temps présent et à l’ici et maintenant. Si fortement liée à des caractères spontanés – la « brièveté », « la chose insensée de la temporalité qui vient de s’écouler » – la performance se situe dans le temps du vivant.

Pour Sarah Venturi, la performance a pour caractéristique de ne pas durer au-delà de l’action :

« Le temps de vie : celui que je leur donne. Ensuite, c’est fini. Pour moi c’est aussi le propre de la performance, ce côté très éphémère, une étincelle qui apparaît et qui s’éteint. » (Sarah Venturi)

D’autre part, l’imprévisibilité est essentielle pour qualifier ce qui se passe pendant la performance et son temps si spécifique, qui implique de ne pas savoir tout ce qui peut se passer. Comme le souligne Cyril Leclerc dans un extrait que j’ai déjà cité : « Ici et maintenant, on ne peut pas prévoir. Les choses se font au moment où elles se font. » (Cyril Leclerc).

L’imprévisibilité implique une capacité à créer de manière spontanée et à composer avec des contingences. Ce temps du vivant est lié à l’improvisation, avec laquelle certain·es artistes entretiennent un rapport très fort. Le musicien Jean-François Pauvros, connu pour sa pratique de la musique improvisée depuis plusieurs décennies, s’explique ainsi :

Jean-François Pauvros parle ici des duos qu’il a créés avec Anne Dreyfus (Le corps est un menteur, 1995 ; Performance n°2, 2006). Il insiste sur plusieurs points : le fait de ne pas anticiper, la concentration qui permet une connivence et enfin l’effort physique, avec de grandes intensités physiques et émotionnelles (« grande fatigue », « joie énorme ») qui rappellent les extases et frénésies évoqués en première partie.

L’improvisation et l’écriture

Le grand écart, Anne Dreyfus, Jean-François Pauvros, Charles Pennequin, Le Générateur, 21 mai 2015. Photographie : Bernard Bousquet

Anne Dreyfus évoque ici aussi son travail avec Jean-François Pauvros :

« A chaque fois qu’on présentait le duo avec Jean-François, on ne voulait pas parler d’improvisation, parce qu’il y a quelque chose derrière ce mot qui signifie “ils font n’importe quoi”. Improvisation est un mot piège. (…) J’ai pu m’y adonner et être convaincue, que c’était ça qu’il était juste pour moi de faire et de proposer à un public, parce que j’avais un énorme bagage technique. Qui me permettait de me dire, oui j’ai un langage qui m’est particulier, j’ai pu créer une écriture, un style, lié à mes capacités physiques, mes limites. Un corps fait de telle façon, je peux faire ça mais pas ça. Une confiance dans ce que j’avais dans les poches. (…) Avant une impro, je n’arrive pas comme ça. Je précise dans ma tête plusieurs matières, plusieurs catégories, de mouvements, de sujets, ou travailler avec un objet, avec un accessoire, avant d’arriver dans le moment du jeu. Pour pouvoir, au moment où je le sens, choisir de sortir tel ou tel tiroir. Parfois je n’utilisais rien, mais ça crée en interne une base, un socle sur lequel j’avais mes arrières. » (Anne Dreyfus)

En contrepoint d’une vision simpliste de l’improvisation, Anne Dreyfus énonce ici un autre aspect important de l’improvisation : son rapport avec la technique, et avec l’écriture. La capacité à improviser est conditionnée une certaine formation, une trajectoire, des expériences d’une part – un « bagage » – un style, une écriture d’autre part – un « langage ». Il y a donc un travail de mise en forme qui précède l’improvisation, en l’occurrence à travers le choix d’un début et d’une fin, mais aussi de matières, de mouvements, d’accessoires.

Le grand écart, Anne Dreyfus, Jean-François Pauvros, Charles Pennequin, Le Générateur, 27 juillet 2014. Photographie : Bernard Bousquet

Il en est ainsi du scooter, des guitares suspendues, du mégaphone, dans Le grand écart, un trio d’Anne Dreyfus, Jean-François Pauvros et Charles Pennequin (Le grand écart, 2014, 2015). Durant cette performance, chacun·e des performeur·es est lié·e à ces objets, à une pratique spécifique – la danse, la guitare, la poésie sonore – en même temps qu’elle et ils avancent sur des territoires communs : entre deux grands écarts, la danseuse transporte, sur une palette à roulettes, le poète qui vocifère, et dont le guitariste ponctue les déclamations par des pincements et frottements de cordes aigus, sur des guitares suspendues. Se toisant, s’ignorant, se répondant et s’éloignant, chacun·e déploient dans le temps de l’œuvre un faisceau de rapports multiples, dissonants, spontanés.

Le grand écart, Anne Dreyfus, Jean-François Pauvros, Charles Pennequin, Le Générateur, 21 mai 2015. Photographie : Bernard Bousquet

La définition de l’improvisation qui émerge dans les discours des performeur·es qui, à l’image de Jean-François Pauvros ou Anne Dreyfus la pratiquent et la revendiquent, est complexe. Elle n’est pas séparée de l’écriture mais la chevauche, et il en est de même pour la répétition :

Éléonore Didier commente ici Géographies (ou Classroom), le travail qu’elle a fait avec Lila Derridj en 2017 et 2018. Elles sont toutes deux chorégraphes et danseuses. Son propos consiste à énoncer un continuum entre le temps de la performance et celui de la vie quotidienne d’une part, et d’autre part à signifier que tout cela se fonde dans une « expérience fondamentale de la répétition ».

Les processus artistiques qui intéressent Cyril Jarton n’ont pas de frontières délimitées au moment de l’action. Ce n’est pas avec l’action que la performance commence, ni avec la fin de l’action que celle-ci s’interrompt. L’œuvre telle qu’il la conçoit est disséminée aussi dans différents moments, avec le public mais également sans lui. Il y a donc une myriade de petits événements qui composent ce processus : des performances avec un public mais aussi des « actions pas vues » : des événements furtifs, discrets ; le processus est également composé d’objets – installations, publications – qui sont intégrés dans le corps de l’œuvre.

Le discours d’Éléonore Didier, celui de Cyril Jarton, suggérant une continuité entre l’art et la vie, s’inscrivent dans une généalogie des conceptions de la vie quotidienne et de sa mise en scène depuis le milieu du vingtième siècle. Parmi les travaux pionniers en la matière on peut citer ceux d’Allan Kaprow (Etats-Unis, 1927-2006), initiateur des happenings au cours des années 1960. Par exemple dans Routine (1977)35, l’artiste réalise et décrit un ensemble d’actions quotidiennes comme se brosser les dents, se regarder dans le miroir ou répondre au téléphone. Il s’agit pour lui de cadrer, tracer une ligne autour de ces rituels diffus et quotidiens, ou performances qui ressemblent à la vie (« lifelike performances36 »).

Dans la continuité de cette démarche dans laquelle les frontières entre l’art et la vie sont floutées, les réflexions des artistes que j’ai interrogé·es indiquent aussi un certain rapport au temps de l’œuvre, suivant lequel celui-ci n’est pas arrêté ou interrompu par l’action.

Pour David Liver, l’improvisation est une manière de restituer « quelque chose qui grandit avec le temps », une pensée. Sa présence durant ses performances manifeste une agrégation de ce temps long, d’une façon qui « n’est pas linéaire ». C’est-à-dire que dans sa conception le passé ne représente pas une ligne que l’on remonterait graduellement, du plus proche vers le plus ancien. Le présent fait surgir des éléments venant de temps très différents, en même temps : « ce matin », « il y a dix ans ». Ce mélange « mystérieux » est composé précisément de l’hétérogénéité et des historicités plurielles énoncées par Anne Bénichou.

« L’idée romantique du one-shot » : vies et morts de l’ici et maintenant à l’ère des reenactments

Violaine Lochu répond ici à ma question au sujet de l’improvisation : pour elle une performance « one-shot » qui n’a lieu qu’une fois reflète une conception de la performance dans laquelle elle ne se reconnaît pas. Elle se dés-identifie donc de cette conception liée à l’unicité et au temps réel, et revendique une forme « éminemment composée ».

Dans une veine comparable, Rebecca Chaillon explique ici que sa façon de composer avec le temps pendant qu’elle performe est à l’opposé du « lâcher-prise » :

Elle décrit un processus de création sur scène dans lequel elle écoute ce qu’elle ressent, ce que lui renvoie le public, « comme un technicien avec ses gradateurs » : c’est-à-dire avec une conscience précise de la mise en scène. « J’ai une petite metteuse en scène à l’intérieur » : dans la performeuse est logée une autre personne qui a des compétences liées à l’écriture, à la dramaturgie. Cela se traduit par un contrôle de ce qui est en train de se passer, un respect de certaines limites, en dépit des apparents excès qui caractérisent ses pièces. « L’écriture en direct » de Rebecca Chaillon désigne une performance aux prises avec les contingences, mais qui reste maîtrisée.

Le discours de ces deux artistes traduit le désenchantement vis-à-vis d’une vision du temps axée sur l’ici-et-maintenant, un certain détachement idéologique envers une conception de la performance exclusivement liée à l’improvisation. Ce positionnement, intimement traversé par les techniques associées à la répétition, est caractérisé aussi par la revendication d’un intérêt pour l’écriture, les images, la scénographie, le montage. Cette conception de la performance est caractéristique d’une génération d’artistes en quelque sorte natifs de l’ère des reenactements.

> CM : En plus avec toute l’histoire, la complicité, qu’on a l’un avec l’autre depuis tant d’années. Ce n’est pas juste de l’interprétation, comme une partition qui pourrait être interprétée par n’importe quel virtuose de la danse ou de la musique. Il y a quand même un truc où il faut que ce soit habité par des individus, qui ont une connivence particulière. La partition ne fait pas tout.

> LEK : Ça n’est pas remplaçable, tel quel. Reproductible, tel quel. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas être refait. Il n’y a pas que nous qui pouvons le faire. Mais il y a un chemin singulier. (Lotus Edde Khouri & Christophe Macé)

Lotus Edde Khouri et Christophe Macé expliquent ici leur position à propos des reprises de performances. On retrouve l’idée qu’une part de la performance est incarnée de manière spécifique par les corps des artistes eux-mêmes : « il faut que ce soit habité », il faut trouver le ton d’une « complicité » et d’une « connivence » entre les performeur·es. Avec la connivence, on retrouve les valeurs associées au temps présent et vivant, un temps qui, dit Lotus Edde Khouri, « n’est pas remplaçable », « n’est pas reproductible » tel quel. Les « ultra-sentiments » qui caractérisent leur expérience sont intransmissibles et voués à disparaître.

Cependant, pour les deux performeur·es, ce n’est pas parce que quelque chose de l’œuvre n’est pas transmissible que celle-ci ne peut pas être reproduite. Ce qui ne peut pas être reproduit en dehors d’eux, c’est la version qu’ils incarnent ; mais l’œuvre peut se décliner dans d’autres versions. Avec des artistes qui « reprennent le geste, mais le reprennent à leur manière ». « Il y a un chemin singulier », qui est le leur et qui leur est propre, mais d’autres chemins peuvent exister.